|

| |

|

Das altpreußische

Weiberfest

von Wilhelm Gaerte |

|

Um das Jahr 1283 hatte der deutsche Ritterorden

den östlichsten Stamm der Preußen, die Sudauer, unterworfen. Viele Bewohner des

dortigen Landesteiles, die sich nicht vor dem Kreuze beugen wollten, fanden ein

Asyl im benachbarten litauischen Gebiet. Etwa 1500 Sudauer, die das Christentum

annahmen, verpflanzte der Orden nach dem Nordwestwinkel des Samlandes, der von

den Angesiedelten den Namen „Sudauischer Winkel“ erhielt.

Wie eine alte Chronik (Henneberger, Erclerung der

Preußischen größeren Landtaffel 1595) erzählt, erhielt der einst in jener Gegend

beamtete Bernsteinmeister Johann Furchs den Besuch einiger Freunde. Furchs hielt

auf glänzende Aufmachung. Den Gästen zu Ehren gab daher der Bernsteinmeister ein

Fest, dessen Höhepunkt ein Tanz von geschmückten sudauischen Weibern bildete. Es

waren ihrer zehn. Bevor sie aber den Tanz begannen, stellten sie die Bedingung,

die Tonne Bier, die ihnen der Bernsteinmeister zugesagt hatte, vor dem Tanze

austrinken zu dürfen. Ihre Bitte wurde gewährt, und mit Leichtigkeit bezwangen

die zehn sudauischen Frauen das immerhin reichliche Maß des berauschenden

Trunkes. „Ihre Männer aber mußten solches mit beschwertem Gemüt von ferne

anschauen, Darüber erhob sich nicht wenig Freude mit seltsamem Tanzen, Singen

und Entblößung ihrer Haare, die sie gleich den Ohren abgeschnitten und trieben

auch sonst allerlei wunderliche Possen.“

Daß dieses merkwürdige Geschehnis für das besagte

Fest ein improvisiertes Einzelereignis darstellt, kann man nicht annehmen. Dafür

hat es eine zu bestimmte Form und Gestalt mit augenscheinlich feststehenden

Einzelbegebenheiten. Nach dem Bericht vollzog sich die Vorführung in folgenden

Stufen: Zunächst wurde getrunken, um in „Stimmung“ zu kommen, dann erst begann

ein seltsames Tanzen. Ob dieses von dem erwähnten Gesang begleitet oder ob das

Singen ein besonderer Teil der Aufführung war, steht dahin. „Allerlei

wunderliche Possen“ wurden außerdem getrieben, und das Ganze spielte sich in

ausgelassenem Frohsinn ab, was bei der Menge des genossenen Bieres verständlich

erscheint. Bemerkenswert sind noch zwei weitere Erwähnungen: Die Männer der

Weiber schauen von ferne zu und die Weiber entblößten ihre Haare.

Wir dürfen feststellen, daß es sich um einen

reinen Weibertanz und Gesang im berauschten Zustand mit teilweiser Entblößung

und allerlei Possen handelte. Nach allem kann man auf das Brauchtum im

altpreußisch-sudauischen Volke schließen, das eine traditionelle Weiberfeier in

einigen wesentlichen Zügen widerspiegelt. Daß ein solches Verhältnis wirklich

vorliegt, beweisen die Weiberfeste, die noch heute im Ostbaltikum in Übung sind.

Solche Feiern sind nach Loorits aus der Gegend um

den Peipus-See an den Ufern des Narva-Flusses und ferner südlich des Peipus-Sees

im Kreis Petschus bei den dort lebenden Russen bekannt. Aber auch bei den

estnischen, griechisch-orthodoxen Setukesen, steht der Brauch in voller Blüte;

in Lettland dagegen sind nur noch spuren davon erhalten. Eine wie große

Verbreitung das Fest sicherlich im übrigen Rußland haben mag, dafür zeugt die

Erwähnung der Feier für den Kaukasus und die Gegend von Saratov an der Wolga.

„Dieses Fest gehört nicht zu jenen, die überall

an denselben Tag gebunden sind, sondern die Zeit der Feier ändert sich je nach

Dorf oder Landstrich und hängt von örtlich bedingten Umständen ab“. Erwähnt

werden als Tage der Begehung des Weiberfestes der St. Georgtag (23. April), der

Eliastag, der Blasiustag (11. Februar), vornehmlich die Woche vor der Fastenzeit

zu den großen Fasten. Gewöhnlich findet die Feier nur einmal im Jahre statt. „In

einigen Dörfern wird das Weiberfest sogar mehrere Male im Jahr gefeiert,

wenigstens einmal im Winter zur Weihnachts- oder Fastnachtszeit und ein zweites

Mal im Sommer“.

Als Ort der Festfreude wird das Wohnhaus eines

Gehöftes gewählt. Man tritt aber auch in die Öffentlichkeit hinaus und tollt

sich auf der Dorfstraße, ja auch im Nachbardorf aus. „Als Festhaus werden meist

größere Häuser ausersehen. Ist im Dorf ein verwitwetes Weib und hat dieses ein

größeres Haus, dann wird dort meistens alle Jahre das Fest oder der Weiberkirmes

begangen“. Es kommt auch vor, daß jährlich der Ort der Feier wechselt.

In manchen Berichten wird die Persönlichkeit

einer Festleiterin hervorgehoben; es ist dies „die Älteste“ –mitunter ist sie

noch jung an Jahren- in deren Haus das Fest abgehalten wird. Sie organisiert die

Vorbereitungen, insbesondere die Sammlungen, und sieht zu, daß beim Fest alles

in Ordnung vor sich geht, vornehmlich, daß jede Festteilnehmerin nicht zu kurz

im Essen und Trinken kommt; sie selber trinkt nicht viel. Ihr zur Seite stehen

gewöhnlich zwei „Ausrichterinnen“, „Vertrauensweiber“, welche die Getränke und

Speisen von den Dorfbewohnern besorgen.

Das Weiberfest beginnt mit dem Sammelgang. „Das

ältere Weib ersieht sich dann noch zwei oder drei Weiber, und sie gehen im Dorf

sammeln. Ein Tuch wird schön an eine lange Stange gelegt, daraus wird die Fahne.

In die Hand wird eine Glocke genommen, mit der geklingelt wird. Unterwegs wird

auch gescherzt. Kommt man im hof eines Gehöftes an, dann wird geklingelt und

Pferdewiehern nachgeahmt, als ob man mit einem richtigen Pferde gefahren sei“.

Ein anderer Bericht: „Zu allererst, wenn die erste Versammlung abgehalten werden

soll, dann ziehen sich einige unternehmendere Weiber umgewendete Pelze an,

hängen sich Halsglocken um den Hals, nehmen Ofenbesen und –krücken in die Hand,

manche zieht sich auch noch Hosen an, und so fangen sie an, die Weiber

zusammenzubringen“. Oder: „Das Fest beginnt damit, daß ein Weib sich das Gesicht

mit Ruß verschmiert, einen Pelz verkehrt anzieht, eine große Deichselglocke in

die Hand nimmt, und beginnt die Gehöfte des Dorfes durchzugehen und die Weiber

zum Fest zu läuten“. „Manchmal haben etliche Weiber sich als Bettler verkleidet,

sich Hosenlumpen angezogen, einen Stecken in die Hand genommen und einen alten

zerlumpten Sack auf die Schulter, und so sind sie ins Dorf betteln gegangen“.

Am Tage des eigentlichen Festes erscheinen die

Weiber des Dorfes schön geschmückt. Sie tragen ihre Volkstrachten, „man soll

auch Silber um den Hals haben“. In einem Dorf „legen sich die Weiber Putzfedern

an die Stirn“. Da es sich um ein ausschließliches Weiberfest handelt, und zwar

nur um ein solches verheirateter Frauen, bestehen strenge Regeln für die

Abhaltung des Festes. Männer nehmen an der eigentlichen Festfreude nicht teil.

„Die Männer“, heißt es, „hüten zu Hause die Kinder“. Oder: „Die Männer sehen

sich natürlich den Spaß aus ehrerbietiger Entfernung an“. „Männer werden von den

Weibern nicht mitgenommen außer einem Spielmann. Zusehen lassen sie freilich

auch Männer wie Burschen des Dorfes und die Mädchen geben allen Schnaps und

Bier“. „Desgleichen wurde es alten Jungfern nicht gestattet, den Festraum auch

nur mit dem Fuß zu betreten“. Dasselbe gilt für lettländischen Brauch.

Ursprünglich wird sich wohl das Weiberfest

vollständig im Geheimen abgespielt haben. Dafür zeugt der Bericht über die Feier

eines Dorfes; „Was auf dem Weiberfeste getrieben wurde und wird, ist den

breiteren Massen unbekannt und soll unbekannt bleiben“.

Jungvermählte spielen auf dem Weiberfest eine

besondere Rolle, haben bestimmte Pflichten und erhalten besondere Ehrung aus

einem Grunde, dessen öfters Erwähnung getan wird: „Nach der Tradition geht auch

hier die ´Einsegnung´ der jungen Frauen, die sich im Jahr vorher verheiratet

haben, vor sich. Diese werden gar nicht unter die Frauen gerechnet, bevor sie

eine dreifache Portion Schnaps und Aether hingelegt haben. Das Fest vollzieht

sich zur Begleitung eigenartiger ´Einsegnungsbräuche´, bei denen die junge Frau

beweisen muß, daß sie es den alten im Trinken und Tanzen gleich zu tun imstande

ist. Die sonst so schamhafte Setukesenfrau wird keck, und im Tanze hebt sich der

Rock höher als gewöhnlich“. Oder: „Auch diejenigen Weiber, die das erste Mal mit

den Weibern Schnaps trinken, d. h. die Jungvermählten, welche erst in diesem

Jahr in die Dorfgemeinde aufgenommen worden sind, bringen allein ein Liter

Schnaps, den ´Jungvermähltenschnaps´“. „Die Jungvermählten sind scheu, sie sind

zum ersten Mal auf dem Fest. Im zweiten Jahr haben sie schon größere Rechte, und

sie werden nicht mehr als Jungvermählte betrachtet, und dann haben sie auch das

Recht, alles zu tun“. Von anderen Dörfern heißt es: „Eine Jungvermählte wird

geehrt, mit einem Schemel unter Hurrarufen emporgehoben und sofort zur

Gesellschaft gezählt.“. „Welche erstmalig zum Weiberfest kamen (die

Jungvermählten), wurden unter Hurra hochgehoben, sie aber stellen dafür einen

Liter Schnaps“. In einem Dorf muß die Jungvermählte „der Bierverteilerin einen

Gürtel geben, einen Gürtel an den Schemel und einen Gürtel auf den Tisch, oder

da stellen die Jungvermählten der reicheren Gehöfte Handschuhe“.

Die einzelnen weiteren Begebenheiten des

Weiberfestes sind Essen, Trinken, Tanzen, Singen und Possentreiben. Zunächst das

Essen: Alles, was von den Dorfgenossen eingesammelt oder was die einzelnen

Frauen mitgebracht haben, wird durch die Ordnerin, die Wirtin, unter die

Teilnehmerinnen verteilt, so daß niemand zu kurz kommt. Quas und Piroggen

(Fleischpasteten) sind Hauptgerichte. Schon vor dem Essen wird getrunken Bier

und Schnaps (Aetherschnaps), „damit das Essen besser gehe“. Bier haben die

Weiber gewöhnlich eigens zu Fest selbstgebraut. Kennzeichnend für das Fest ist

die Unmäßigkeit im Trunke. So heißt es: Bier wird gebraut etwa einen Eimer für

jedes Weib“. „Die Weiber nötigen einander um die Wette und da mußt du schon aus

Not trinken“. „Nach dem Fest sind die Weiber so krank, daß sie nicht mehr

aufzustehen vermögen“. Oder ein anderer Bericht: „Nun feiern sie freilich an

manchem Ort das Fest zwei oder gar drei Tage. Am ersten Tag trinken sie, am

zweiten gehen sie ´den Kopf heilen´ (= den Kater vertrinken). Da heilen sie nun

den Kopf so lange, bis sie wieder berauscht werden... Am dritten Tag gehen die

Haupttrinkerinnen für sich dorthin... Bei manchem Weibe brüllt das Vieh vor

Hunger, die Wirtin aber steht aufrecht auf einem Faß“.

Es dauert nicht allzulange Zeit, dann erfaßt die

Weiber im Rausch toller Taumel und beschwingt heben sie die Beine im Tanze, der

mehr einem Hüfen gleicht. Vielfach wird der kleinrussische Kasatschok getanzt.

Aber „von allen Tänzen und Hüpfen der beste ist ´Der Setukese´“. „Den ´Setukesen´

tanzen die Weiber etwa in dieser Weise: Sie gehen zu Vieren im Kreise und fangen

an; die Tanzschritte sind sehr kurz, eher könntest du sagen, halbe Hüpfer. Ist

ein halber Kreis um, dann dreht sich jede auf ihrer Stelle zweimal um, das eine

Mal nach der einen Seite, das andere Mal nach der anderen Seite, nur alle in

derselben Weise. Und dann geht wiederum das Hüpfen weiter, die Beine erheben

sich gleichzeitig eines hinter dem anderen. Aber die Schritte sind kurz und

niedrig, dem Geräusch nach geht der Tanz in dieser Weise: Züchka, züchka, züchka...

Dieser Tanz hier ist ein Frauentanz, die Mädchen tanzen den ´Setukesen´ wenig

oder gar nicht“. „Getanzt wird der ´Setukese´ einfach nach dem Munde“, d. h. man

singt dazu.

Man vollführt aber auch noch besondere

Scherztänze. Man tanzt das „Großmutter-Dirndl“, „wo alle gebückt im Kreise sind,

die Hände unterm Gesäß der vorderen und gesungen wird;´Hatzuch! Hatzuch!

Großmutter-Dirndl´“. „Auch tanzen die Weiber dort noch einen Tanz. Das ist so:

eine steckt ihren Kopf zwischen den Beinen der anderen hindurch und umfaßt mit

den Händen die Beine, diejenige aber, zwischen deren Beinen der Kopf

durchgesteckt worden ist, neigt sich über jene und umfaßt mit den Händen deren

Gesäß. Dann gehen sie durch das Zimmer: die eine hebt die andere an den Füßen

empor, die andere wiederum am Gesäß, dann ist es wie ein Hüpfen“.

In zwei Fischerdörfern am Peipussee begegnet man

dem Singspiel folgender Art: „Nach dem Schmaus bilden die Frauen einen

bootartigen Kreis, wobei ihre Anführerin quasi den Steuermann darstellt; dabei

singen sie Lieder und markieren durch ihre schunkelnden Bewegungen das Schaukel

des Bootes“. Oder: „dann fing das Fest an. Die Frauen setzten sich auf der

Straße eine der anderen gegenüber, als ob sie eine Boot bildeten und fingen an

zu singen“. Was es mit dem Elsterntanz auf sich hat, wird leider nicht

berichtet.

An Liedern, die beim Tanz, Spiel und den Gängen

durchs Dorf gesungen werden, sind die Weiberfeste nicht arm. Entsprechend dem

Grundcharakter der Feier strotzen die meisten Gesänge von Anspielungen oder

derbrohen Offenheiten, die sich aufs Geschlechtsleben beziehen. Das in einem

Dorf am häufigsten gesungene Lied mag hier folgen:

„Ich war zu einem Fest, zu einem Schwätzlein,

und ich habe dort nicht Honig getrunken und nicht Sirup.

Sondern jungen, süßen Schnaps hab ich getrunken,

süßen Schnaps, alles Kirschenschnaps.

Ich habe nicht aus dem Spitzglas getrunken, nicht aus dem Teeglas.

Ich Junge habe aus dem vollen Eimer getrunken,

aus dem vollen Eimer über dem Rand vom Boden.

Auf den Hof ging ich, habe nicht geschwankt,

ich habe mich an der Schnur der Tür festgehalten.

Du mein Schnürlein, halte du mich, mich arme Trinkerin.

Wenn mich nur das Schwiegerväterlein nicht bemerken

und das Schwiegermütterlein nicht sehen würde.“

Im Rauschtaumel werden auf den Weiberfesten

mancherlei Possen getrieben. Man vermummt und verkleidet sich. „Wenn man sich

berauscht hat, dann macht man sich zur Königsfrau, zur Komödiantin, man zieht

sich Burschenkleider an und tut, was jemand eben noch verstehen mag“. Das

ausgelassene Treiben der Frauen richtet sich vornehmlich gegen den Mann, der

ihnen begegnet. „Wenn ein Mann mit den Weibern zusammentrifft, dann tun die

Weiber hundert Wunder mit dem Mann“. Ihm werden die Hosen heruntergerissen,

Schnee in die Hosen getan, das Gesäß mit „Pfeffer gesalbt“ und anderes mehr. Von

dem Weiberfest eines Dorfes heißt es: „Sind die Weiber bereits berauscht, dann

werden sie toll. Dann darf niemand durchs Dorf gehen. Wenn zufällig ein ´Wilder´

(= Mann aus dem Innern Estlands) oder ein Russe vorüber geht, dann ist die

Weiberschar ihm auf dem Buckel. Manche reißen die Männer nieder, manche klettert

auf und setzt sich aufs Pferd, und der Mann mag zusehen, wie er davonkommt. Wenn

aber irgend ein Heufuder durchzieht, dann wird es einfach umgestoßen. Die

Weiberschar zieht durchs Dorf, sie schlagen auf den Schneewehen Purzelbäume,

durchwaten alle vorhandenen Wasserlachen und machen dumme Streiche, wie es eben

jeder versteht“.

Auf dem Programm des Festes steht zuweilen auch

der „Spazierritt“, zu dem die Pferde des ganzen Dorfes hochgemacht werden. Man

klettert aufs Pferd, auch wenn es an den Wagen gespannt ist, und jagt davon.

Die Schranken- und Hemmungslosigkeit kennt in

einigen Dörfern keine Grenzen. So sagt ein Bericht: „Zur Festzeit kennen die

Weiber keine Scham (der Alte verbot, das aufzuschreiben, das sei häßlich, den

großen Herren lohne es sich nicht, solch einen Scherz aufzuschreiben“. Oder

ebenda: „Manchmal gehen auch etliche Männer hin und geben von sich aus Geld für

Getränke, aber das geschieht selten. Jener muß dann den Weibern zu Gefallen

sein“.

In verschiedenen Berichten über das russische und

estnische Weiberfest ist die Rede von Verkleidungen in Männertracht. Solche

kommen innerhalb der eigenen dörflichen Weibergemeinschaft vor. Einen höchst

bemerkenswerten Zug hinsichtlich der Burschenverkleidung enthält folgender

Bericht: „Ist man schon eine Zeitlang im fremden Dorf gewesen und hat gesungen,

dann macht man sich auf den Rückweg. Dann kleiden sich die geleitenden Weiber in

Burschenkleider und ziehen sich Pelze mit nach außen gekehrter Fellseite an, der

Mund wird mit Ruß verschmiert –wie alte Teufel sehen sie aus- und so wird man

unter Singen und Jauchzen abgeschickt“.

Andere Bräuche an solchen Weiberfesten beziehen

sich auf Hochzeit und Geburt. So wird „Hochzeit gespielt“, wie ein Bericht

aussagt: „Am zweiten Tag verkleiden wir uns, ´feiern Hochzeit´. Wir nehmen eine

Droschke (die Frauen spannen sich selbst als Pferde davor), setzen den Bräutigam

mit der Braut, Freunde und Freundinnen hinein, und die anderen Frauen gehen

hinterher und singen Hochzeitslieder“. Nachgeahmt wird auch das Schwangersein

dadurch, daß sich manche als „dickbäuchige Frau“ verkleidet. Andere Gebräuche

bewegen sich auf derselben Linie. „Wenn ein Weib keine Kinder hat, fangen die

Weiber zu hexen an: Sie bringen jenes Weib ins Schweinelager, und größtenteils

ist es auch richtig gegangen: das Weib bekommt ein Kind. Oder manche hat

wiederum viele Töchter und will, es solle etwa ein Sohn werden, tun die Weiber

dasselbe“. Oder: „Auf einem Weiberfest hat sich die Aufmerksamkeit der

betrunkenen Weiber auf eine unfruchtbare Frau konzentriert, die viele Jahre

vergeblich auf ein Kind gewartet hatte. Die Hausfrau, als Leiterin des

Weiberfestes, hatte zum besten dieser Frau ein langes Beschwörungslied

improvisiert, das von der ganzen Gesellschaft im Chor versweise wiederholt und

in welchem die Jungfrau Maria angefleht worden war, „die Läden der Frau

loszulassen und die Löcher der Frau zu öffnen“. Trunkenen Mutes hatten sie die

Frau ganz entkleidet und versucht, ihr Gebrechen zu ´heilen´ ... Und das größte

Wunder, daß das einfache Weib bis ins Innerste seiner Seele rührte, war gewesen,

daß die Frau im darauffolgenden Jahr schwanger geworden und einem Sohn das Leben

geschenkt hatte“. Auch auf folgende Weiseversuchten die Weiber Kindersegen

herbei zu locken: „Welch ein Weibe kinderarm ist oder überhaupt keine Kinder

hat, so wird diese mitten im Zimmer aufrecht auf einen Schemel gestellt, und die

anderen Weiber knien sich alle auf dem Boden nieder und beten zu Gott. Es wird

in dieser Weise gesungen, wenn sie auf den Knien sind:

´Gott, gib vier Beine zu Füßen

zwei Köpfe zu Häupten

Ofen hilf! Oberofen, lindere die Not!´

(Fußnote: In der Lagerstätte auf dem Ofen bringen

die Frauen alle Kinder zur Welt)

Haben sie ausgebetet, dann wird das Weib mit dem

Schemel dreimal emporgehoben... Meistens zieht das Weib natürlich ihre Kleider

aus, bevor sie auf den Schemel steigt. So erbittet man unfruchtbaren Weibern

Kinder“.

Der Förderung weiblicher Fruchtbarkeit mittels

sympathetischer Bräuche dienen auch folgende Sitten: „So sah ich, wie ein Weib

den ersten Becher Bier leer trank und den Rest, der im Glase verblieb, auf ihrem

Kopf ausklopfte... Ein anderes Weib goß sich vor dem Biertrinken ein wenig auf

den Schoß und trank erst dann ihr Glas leer“. Oder: „Manche ziehen sich weiße

Kleider an, verkleiden sich als Doktor oder Hebamme und gehen um, vielleicht hat

jemand Bauchweh“.

Noch von anderen, oft derben „Scherzen“, die auf

den Weiberfesten getrieben werden, erzählen die Berichte, so von der

„Hundehochzeit“, oder dem Brauch: „die Sau zum Eber führen“.

Nachdem die einzelnen Begebenheiten des

Weiberfestes durchmustert sind, wie sie laut Berichten sich hier und dort noch

heute im Baltikum abspielen, kann ein genauer Vergleich mit dem sudauischen

Fest- und Tanzspiel angestellt werden. Zunächst darf als gleichlautend mit den

baltischen Gepflogenheiten hervorgehoben werden, daß die sudauische Vorführung

eine ausschließliche Angelegenheit von verheirateten Frauen war. Die Erwähnung

der Männer, die von ferne dem Schauspiel beiwohnten, beweist diese Tatsache zur

Genüge. Aber auch „die Entblößung ihrer Haare, die gleich den Ohren

abgeschnitten“, zeugt hierfür. Denn nur verheiratete Frauen trugen bei den

Sudauern die Haare im Kurzschnitt. Am abend des Hochzeitstages wurde nämlich der

Braut nach alter Sitte diese Veränderung vorgenommen: „Wenn die Braut soll zu

Bett gehen, im Tantz kommt ihrer Freund einer und schneidet ihr das Haar ab.“

Einen „Bubikopf mit Pagenschnitt“ tragen nach Hussels Angabe in seinen Topogr.

Nachrichten II auch alle verheirateten Frauen am Peipussee, vornehmlich im

Koddaferschen. Dort wird dem jungen Weibe am Morgen nach der Hochzeitsnacht das

Haar abgeschnitten und ihr ein besonderes Band vor die Stirn gebunden. Die

Änderung der Haartracht der jungen Frau war, wie die Vergleichung lehrt, eine

altindogermanische, ebenso auch wie eine finno-ugrische Sitte, wenn auch nicht

immer mit einem Haarschnitt verbunden. Das Mädchen ließ das Haar frei fliegen,

in Locken, Zöpfen und dgl. m., der jungen Frau wurde es schlicht gescheitelt und

unter ein Tuch, Band, Netz einen Schleier oder eine Haube getan. Auch nach

altgermanischer Sitte durfte die verheiratete Frau das Haar nicht lose tragen,

sondern mußte die Frauenbinde, „daz gebende“, anlegen. Sie tat es gewöhnlich am

Morgen nach der Brautnacht selbst, oder es geschah auch durch die Mutter. Von

der Zeremonie der Handlung rührt heute noch die Bezeichnung „unter die Haube

kommen“ her. Diese Kopftücher bzw. Hauben hatten sich offensichtlich die

sudauischen Weiber abgerissen und dadurch ihre Haare entblößt. Diese teilweise

Entblößung scheint unter den baltischen Völkern gerade bei den Gelagen eine

Gepflogenheit gewesen zu sein. Das Nationalepos der Esten, Kalewipoeg,

überliefert bei der Schilderung der Schmauserei mit dem finnischen Schmied:

„Weiber warfen ihre Hauben

Jungfrauen ihre furcht beiseite“

und weiter

„Weiber ohne Hauben schrieen,

Männer ohne Mützen brüllten“

Auch in den Berichten über das baltische

Weiberfest ist mitunter von Entblößung die Rede. So heißt es von den Letten:

„Bei diesem Fest habe man manchmal sogar die Kleider abgeworfen“; und von den

estnischen Sekutesen: „Die Freiheit in Wort und Tat nimmt im Laufe des Essens

und Trinkens immer größere Ausmaße an und schließlich im teilweisen Abwerfen der

Kleider ihren Höhepunkt erreicht“.

Ein weiterer Vergleichspunkt: Die zehn

sudauischen Frauen trinken, bevor sie Tanz und Possenspiel beginnen, eine Tonne

Bier aus, gewiß ein Maß, das hinreichte, um sie in beschwingten Taumel zu

versetzen. Bei den Baltischen Weiberfesten liegt dasselbe Verhältnis vor: Mit

Tanzen, Singen und Possentreiben beginnt man erst, wenn man Alkohol in

reichlichen Mengen genossen und sich so aller Hemmungsgefühle entledigt hat. Daß

die altpreußische Frau an Trunkfestigkeit dem Mann nicht nachstand, ja ihn sogar

übertraf, dafür liegen Zeugnisse vor. Prätorius sagt in „Preußische Schaubühne“

über die Nadrauer, welche den Sudauern benachbart waren,: „Bei Gelagen können

die Weiber insgemein den Trunk mehr vertragen als die Männer“. Oder wenn es von

den Gepflogenheiten bei der sudauischen jährlichen Totenfeier heißt: Die Frauen

kommen den Männern vor, diese wechseln dann mit jenen ab, „bis sie nicht mehr

auf den Füßen stehen können“.

Der Vergleiche mit den baltische Weiberfesten

gibt es noch weitere. Wie dort hub unter den sudauischen Weibern im Rauschtaumel

des Alkohols ein Singen und Tanzen an und zwar ein „seltsames“. Die Tanzfiguren

müssen also von deutschgewohnten abgewichen sein; was liegt näher, als ihnen

ähnliche oder gar gleiche zu vermuten, wie sie in den baltischen Frauenfeiern

üblich sind.

Gerne hätte man über die „allerlei wunderlichen

Possen“, welche die sudauischen Frauen außerdem trieben, etwas Näheres erfahren.

Möglicherweise waren sie dem deutschen Augenzeugen unverständlich, da sie als

„wunderlich“ bezeichnet werden. Die Mitteilung, daß Possenscherze ein

Bestandteil der Vorführung waren, erlaubt es schon, auch hierin ein Ereignis zu

sehen, das sich mit gleichen Gepflogenheiten der weiberfeste deckt. Seltsam

mögen sie immerhin gewesen sein, zumal für einen nicht eingeweihten Deutschen,

der den aus Frauenstimmung erwachsenen und ausschließlich zu Frauengefühlen

sprechenden Handlungen fremd gegenüber stehen mußte.

Von weniger Belang ist die Mitteilung, daß die

Sudauerinnen geschmückt, also in Festtracht, das Tanzspiel ausführten. Jedoch

fügt auch dieser Umstand sich passend in das Gesamtbild ein und vervollständigt

die Vergleichspunkte, welche die sudauische Vorführung mit den baltischen

Weiberfeiern aufzuweisen hat. Alle Motive bewegen sich damit hier wie dort auf

gleichlaufender Linie, soweit der Chronist uns darüber Kenntnis gibt. Es dürfte

deshalb kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß das sudauische Tanzspiel,

obgleich es auf den ersten Blick als vereinzeltes Tanzereignis erscheinen

könnte, trotzdem vom Standpunkt völkerkundlicher Betrachtung aus der

Vereinzelung herausgehoben und als ein Geschehnis volkseigenen Charakters

gedeutet werden muß, das in Sitte und Brauch begründet einer tieferen Sinngebung

zugänglich sein dürfte.

Daß den nordbaltischen Weiberfesten dem Ursprung

nach nicht die Bedeutung einer bloßen Orgie zukommt, dürfte nach allem, was wir

über Volksbräuche wissen, auf der Hand liegen. Man darf mit Sicherheit annehmen,

daß ihnen eine sakrale Handlung zugrunde liegt. In einem bestimmten

Motivenkomplex kommt zunächst der geheimbündische Charakter des Festes klar zum

Ausdruck. Dieser spiegelt sich wider in der Verschwiegenheit über die

Festvorgänge, im Fernsein der Männer und dem Verhalten ihnen gegenüber. In

überschäumender Lebenskraft lassen die Frauen ihren Übermut an ihnen in

mannigfacher Weise aus, wie es bei Naturvölkern unter gleichen Umständen zu

geschehen pflegt. Dort mißhandeln die Mitglieder von Geheimbünden bei ihren

Umzügen die Nichteingeweihten. Die Frauen fühlen sich als verschworene

Mitglieder einer Kultgemeinde, was eine Entsprechung findet in dem

Peko-Geheimkult der estnischen Männer. Auch die Einweihung der Jungvermählten in

die Weibergemeinschaft und zwar die Zwangsmäßigkeit dieser Zeremonie zeugt für

die geheimbündische Art des Weiberfestes. Das Auftreten der Frauen in

Verkleidung darf ebenfalls als ein hierfür kennzeichnendes Motiv gewertet

werden.

Der ursprüngliche eigentliche Sinn und Zweck des

Weiberfestes lag in der Erlangung der Fruchtbarkeit und somit in der Erfüllung

des Lebenszweckes der Frau, der Erhaltung der Familie und Sippe. Ein

umfangreicher Motivenbereich zeugt für diese ursprüngliche Bedeutung des Festes.

Ausgeschlossen von der Feier sind nämlich die

unverheirateten Mädchen und die alten Jungfern, also weibliche Mitglieder der

Dorfgemeinschaft, die für die Familienfortpflanzung unmittelbar nicht in Frage

kommen. Beachtung verdient ferner, daß in der Ausgestaltung des Festes

Verrichtungen vorliegen, die auf Hochzeit und Geburt Bezug haben; es wird

„Hochzeit“ gespielt und "Arzt“ und „Hebamme“ treten auf. Tänze werden dabei

unter Absingen pikanter Lieder aufgeführt, die keinen Zweifel darüber lassen,

daß es sich bei der Feier des Weiberfestes ursprünglich um Erstrebung der

Fruchtbarkeit gehandelt hat. Auch die pikante Behandlung der Männer spricht

hierfür, die, wenn sie den Weibern in die Hände fallen, sich völlig ihren Launen

unterwerfen müssen und sich nur durch Befriedigung der weiblichen Lüste

loskaufen können, was in neuerer Zeit durch einen Geldtribut zum Ankauf von

Schnaps abgelöst worden ist. Das sogenannte „Thomasfangen“ bei dem Weiberfest

der Kleinrussen in der Nähe von Saratow, das ursprünglich auf einen „Männerfang“

zum Zwecke der Fortpflanzung hinauslief, läßt über den primären Charakter

ebenfalls keinen Zweifel.

Im allgemeinen umfaßt der im Unterbewußtsein

brodelnde Geschlechtstrieb, wie er sich bei den Frauenfesten äußert,

Verrichtungen symbolischer Art, wozu das schon erwähnte Hochzeits- und

Geburtszeremoniell gehört. Auch gewisse Bemühungen, um Fruchtbarkeit für sterile

Frauen zu erzielen, sind als symbolische Akte, ja als Imitationszauber zu

deuten. Wenn sich ferner Frauen als Männer verkleiden und als Repräsentanten der

Männerwelt aufzutreten pflegen, dann beruht dieser Brauch wohl auf derselben

Vorstellung, wonach man magische Berührung mit dem anderen Geschlecht anstrebte.

Auf Grund der vorher dargelegten Vergleichspunkte

darf man auch dem vermuteten sudauischen Fest einen ursprüngliche

geheimbündischen Charakter und denselben Sinn und Zweck unterstellen, wie er den

nordbaltischen Frauenfeiern innewohnt.

Nunmehr noch ein Wort über den Alkohol. Ihm kam

und kommt bei den Weiberfesten eine grundlegende Funktion zu: „im Rausch sah man

eine übernatürliche Macht, die durch das gärende Bier oder eine andere

Flüssigkeit dämonisch in den menschlichen Körper eindringt und ihn quasi in

Besitz nimmt, so daß der Mensch einen ganz neuen Mut und eine ganz neue Kraft in

sich fühlt, sich in Worten und Taten spontan ausdrückt und in eine Art von

Ekstase gerät. eines solchen von außen kommenden Kraftzuschusses bedurfte es

besonders im Winter, wenn zum Frühling die Speisevorräte knapp wurden und eine

Zeit des Hungerns (im christlichen Milieu Fasten) begann. Diese Krafterneuerung

ging gemeinsam vor sich, um die Potenz der ganzen Dorfgemeinschaft zu heben. So

eignete sich der Alkohol als Kraftquelle für das Fruchtbarkeitsfest der Weiber“.

|

|

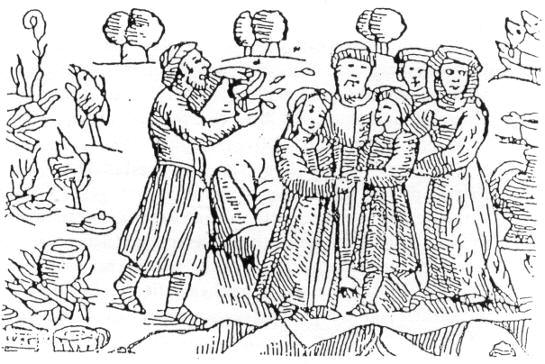

Hochzeitszeremonie der Prußen. (Olaus Magnus Venedig 1565) |

| |

|

|

Quellen:

Tolkemita-Hefte - unter Verwendung folgender Literatur:

.Loorits, Oskar, Das sogenannte Weiberfest bei den Russen und Setukesen in

Estland, Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1939;

.Schröder, Die Hochzeitsbräuche der Esten, 1888;

.Hussel, Topographische Nachrichten;

.Prätorius, Preußische Schaubühne, um 1700;

.Schurtz, Altersklassen und Männerbünde;

.M.J. Eisen, Estnische Mythologie – übersetzt von Ed. Erkes, 1925; |

|