|

| |

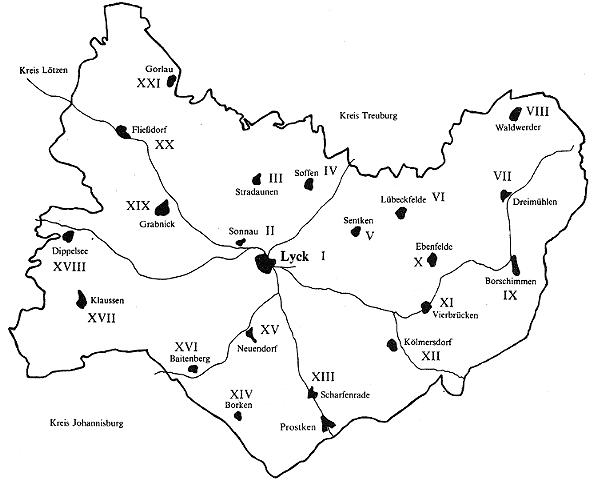

Der Landkreis Lyck /

Ostpreußen

Der

Landkreis Lyck ist 1.115,06 qkm groß und hat 56.417 Einwohner, das sind 50,6 auf

1 qkm. Er ist ein Grenzkreis, liegt an der Landesgrenze mit Polen und gehört zur

Masurischen Seenplatte. Der größte See ist der Große Selmentsee, dem aus dem

Kreis Treuburg der Legafluß zufließt; dieser verläßt ihn als Malkiehn und mündet

in den reich gegliederten Statzer See; nur dessen nördliche Teile gehören zum

Kreise Lyck. Der Laschmiedensee empfängt von Norden den Lyckfluß, er verläßt den

See bei Stradaunen, durchfließt den Halecksee und bildet bei der Kreisstadt Lyck

den Lycker See. Von der Gesamtfläche des Kreises werden 730,21 qkm

landwirtschaftlich genutzt, und zwar überwiegend von mittleren Bauernbetrieben.

Viele von ihnen betrieben anerkannte Viehzucht und belieferten die zahlreichen

Molkereien. Die Wälder bedecken eine Fläche von 140,70 qkm. Das Holz wurde in

den heimischen Sägewerken bearbeitet und fand Absatz bei den Sperrholz-, Möbel-

und Kistenfabriken. Die Kreisstadt Lyck liegt fast in der Mitte des Kreisgebiets

und erstreckt sich am östlichen Steilufer des Lycker Sees und an der Mündung des

Lyckflusses. Der Komtur zu Balga, Ulrich von Jungingen, errichtete auf einer

Insel des Sees ein Ordenshaus, das 1398 vorhanden war und um 1400 seine

endgültige Gestalt erhielt. 1454 wurde es von den Polen durch Brand zerstört, so

daß nur noch „Reste des Haupthauses in den starken unteren Mauern" des seit 1879

bestehenden Gefängnisses erhalten sind. An dem gegenüberliegenden Ufer ließen

sich Ansiedler nieder, denen der Hochmeister Paul von Rusdorf 1425 eine

Handfeste verlieh. Das Dorf erhielt den Namen Zur Likke. In den unruhigen Zeiten

des 15. Jahrhunderts konnte es sich nicht voll entwickeln. Es besaß aber schon

1472 eine Kirche auf der höchsten Erhebung; sie mußte im 16. und 19. Jahrhundert

neu erbaut werden. Das jetzige Gotteshaus entstand 1922/1925 im Anschluß an die

Reste der 1850 vollendeten und 1914 zerstörten Kirche. An ihr wirkten seit der

Reformation zwei, seit 1894 drei Geistliche. Bemerkenswert, ist die Berufung des

aus Neu-Sandez bei Krakau stammenden Druckers Johannes Maletius 1537 zum

Erzpriester durch Herzog Albrecht. Er und sein Sohn Hieronymus Maletius

richteten in Regelnitzen (Regelnhof) bei Lyck eine Druckerei ein, in der sie die

Bibel und zahlreiche evangelische Lehr- und Glaubensschriften in polnischer

Sprache druckten. Hierdurch wurde die evangelische Lehre in Masuren sehr

gefördert. Vater und Sohn Maletius sollen auch die Kirchschule neu begründet

haben; Markgraf Georg Friedrich er hob sie 1587 zur Provinzialschule, 1599 zur

Fürstenschule; aus ihr ist das Gymnasium hervorgegangen. Die Lycker Schule

bildete masurisch sprechende Knaben für das Studium an der Universität in

Königsberg vor, dadurch wurde sie zum geistigen Mittelpunkt des evangelischen

Masuren. 1560 hatte Herzog Albrecht dem Dorf Lyck das Marktrecht verliehen und

es damit auch zum wirtschaftlichen Hauptort des östlichen masurischen Raumes

gemacht. Hierbei wirkte sich die Grenznähe vorteilhaft aus, weil damals mit

Polen ein reger Tauschhandel bestand. Im 16. Jahrhundert verlor Lyck durch die

Pest mehrere hundert Bewohner, weit mehr beim Tatareneinfall 1656/1657. Das Dorf

ging in Flammen auf. Nach dem Wiederaufbau erhob der Große Kurfürst den Flecken

zur Stadt. In dieser Zeit erhielt Lyck das erste Rathaus; es brannte mehrmals

ab, das jetzige wurde 1925 vollendet. In den Jahren 1709/1710 starben von etwa

1.700 Einwohnern 1.100 an der Pest. Von diesen Schicksalsschlägen konnte sich

die Stadt im 18. Jahrhundert kaum erholen, weil auch der Marktverkehr nachließ.

Eine Förderung brachte die seit 1742 bestehende Garnison. Der General Freiherr

von Günther, 1788/1795 in Lyck, verteidigte mit seinen Bosniaken die gefährdeten

Grenzstädte gegen die aufständischen Polen. Er soll auch die Einrichtung des

Lehrerseminars Lyck angeregt haben (1800-1803 und 1902-1926). Die Stadt Lyck

errichtete dem General zu Ehren ein Denkmal. Während der Kriegsjahre 1806/1812

erlebte die Stadt drückende Truppendurchzüge und Einquartierungen. 1831, 1844,

1853 forderte die Cholera in der Stadt jedesmal mehrere hundert Menschenleben.

1853 wurde die katholische Kirche, 1859 die Synagoge erbaut. Eine lebhafte

Aufwärtsentwicklung setzte aber erst nach dem Anschluß an die Südbahn 1868, mit

Prostken 1870 ein. Die Einwohnerzahl stieg von 3.898 (1850) auf 13.428 (1910).

Handel und Wandel hatten sich stark vermehrt. Maschinenfabriken,

Holzschneidemühlen, Ziegeleien, Brauereien und andere industrielle Unternehmen

gewannen an Bedeutung. Da in Lyck auch mehrere Schulen aller Art, Behörden,

Banken, Zeitungen bestanden, wurde es wegen seiner wirtschaftlichen und

kulturellen Bedeutung als die „Hauptstadt Masurens" angesehen. Der Erste

Weltkrieg brachte erhebliche Rückschläge, 1914/1915 wurde die Stadt dreimal von

den Russen besetzt und zu 45 v. H. zerstört. Auch das Kreisgebiet erlitt viele

Verluste. Mehr als 100 Heldenfriedhöfe, es sei nur die Höhe Bunelka genannt,

zeugen von den schweren Kämpfen und Verlusten. Bei der Abstimmung am 11. Juli

1920 wurden 8.339 (im Kreise 36.534) deutsche Stimmen und sieben (im Kreise 44)

polnische Stimmen abgegeben. Nach dem Wiederaufbau der Stadt setzte eine

allmähliche Aufwärtsentwicklung ein. Der gewinnbringende Grenzverkehr fiel fort.

Es entwickelte sich ein beachtlicher Getreide-, Leder- und Viehhandel. Bedeutung

gewannen die Sägewerke und Möbelfabriken. In den dreißiger Jahren hatten die

Lycker Teppichknüpferei und die Kreisweberei einen guten Ruf. 1929 wurden

Stadtgebiet und Bewohnerzahl vergrößert, als die „Domäne", d. h. die Lyckinsel

mit dem Schloß, der Borrekwald und der Lycksee, eingemeindet wurden. 1939 hatte

Lyck 16.500 Einwohner. Im September 1939 war die Stadt ein großes

Durchgangslager. Als 1945 die Russen nördlich und südlich des Kreises die

deutsche Front durchbrachen und der Kreis Lyck dadurch abgeschnitten zu werden

drohte, mußte er am 21./23. Januar 1945 kampflos geräumt und dem Feind belassen

werden. Seit Mai 1945 gehört er zum polnisch besetzten Teil Ostpreußens. Der

Landkreis Lyck ist 1.115,06 qkm groß und hat 56.417 Einwohner, das sind 50,6 auf

1 qkm. Er ist ein Grenzkreis, liegt an der Landesgrenze mit Polen und gehört zur

Masurischen Seenplatte. Der größte See ist der Große Selmentsee, dem aus dem

Kreis Treuburg der Legafluß zufließt; dieser verläßt ihn als Malkiehn und mündet

in den reich gegliederten Statzer See; nur dessen nördliche Teile gehören zum

Kreise Lyck. Der Laschmiedensee empfängt von Norden den Lyckfluß, er verläßt den

See bei Stradaunen, durchfließt den Halecksee und bildet bei der Kreisstadt Lyck

den Lycker See. Von der Gesamtfläche des Kreises werden 730,21 qkm

landwirtschaftlich genutzt, und zwar überwiegend von mittleren Bauernbetrieben.

Viele von ihnen betrieben anerkannte Viehzucht und belieferten die zahlreichen

Molkereien. Die Wälder bedecken eine Fläche von 140,70 qkm. Das Holz wurde in

den heimischen Sägewerken bearbeitet und fand Absatz bei den Sperrholz-, Möbel-

und Kistenfabriken. Die Kreisstadt Lyck liegt fast in der Mitte des Kreisgebiets

und erstreckt sich am östlichen Steilufer des Lycker Sees und an der Mündung des

Lyckflusses. Der Komtur zu Balga, Ulrich von Jungingen, errichtete auf einer

Insel des Sees ein Ordenshaus, das 1398 vorhanden war und um 1400 seine

endgültige Gestalt erhielt. 1454 wurde es von den Polen durch Brand zerstört, so

daß nur noch „Reste des Haupthauses in den starken unteren Mauern" des seit 1879

bestehenden Gefängnisses erhalten sind. An dem gegenüberliegenden Ufer ließen

sich Ansiedler nieder, denen der Hochmeister Paul von Rusdorf 1425 eine

Handfeste verlieh. Das Dorf erhielt den Namen Zur Likke. In den unruhigen Zeiten

des 15. Jahrhunderts konnte es sich nicht voll entwickeln. Es besaß aber schon

1472 eine Kirche auf der höchsten Erhebung; sie mußte im 16. und 19. Jahrhundert

neu erbaut werden. Das jetzige Gotteshaus entstand 1922/1925 im Anschluß an die

Reste der 1850 vollendeten und 1914 zerstörten Kirche. An ihr wirkten seit der

Reformation zwei, seit 1894 drei Geistliche. Bemerkenswert, ist die Berufung des

aus Neu-Sandez bei Krakau stammenden Druckers Johannes Maletius 1537 zum

Erzpriester durch Herzog Albrecht. Er und sein Sohn Hieronymus Maletius

richteten in Regelnitzen (Regelnhof) bei Lyck eine Druckerei ein, in der sie die

Bibel und zahlreiche evangelische Lehr- und Glaubensschriften in polnischer

Sprache druckten. Hierdurch wurde die evangelische Lehre in Masuren sehr

gefördert. Vater und Sohn Maletius sollen auch die Kirchschule neu begründet

haben; Markgraf Georg Friedrich er hob sie 1587 zur Provinzialschule, 1599 zur

Fürstenschule; aus ihr ist das Gymnasium hervorgegangen. Die Lycker Schule

bildete masurisch sprechende Knaben für das Studium an der Universität in

Königsberg vor, dadurch wurde sie zum geistigen Mittelpunkt des evangelischen

Masuren. 1560 hatte Herzog Albrecht dem Dorf Lyck das Marktrecht verliehen und

es damit auch zum wirtschaftlichen Hauptort des östlichen masurischen Raumes

gemacht. Hierbei wirkte sich die Grenznähe vorteilhaft aus, weil damals mit

Polen ein reger Tauschhandel bestand. Im 16. Jahrhundert verlor Lyck durch die

Pest mehrere hundert Bewohner, weit mehr beim Tatareneinfall 1656/1657. Das Dorf

ging in Flammen auf. Nach dem Wiederaufbau erhob der Große Kurfürst den Flecken

zur Stadt. In dieser Zeit erhielt Lyck das erste Rathaus; es brannte mehrmals

ab, das jetzige wurde 1925 vollendet. In den Jahren 1709/1710 starben von etwa

1.700 Einwohnern 1.100 an der Pest. Von diesen Schicksalsschlägen konnte sich

die Stadt im 18. Jahrhundert kaum erholen, weil auch der Marktverkehr nachließ.

Eine Förderung brachte die seit 1742 bestehende Garnison. Der General Freiherr

von Günther, 1788/1795 in Lyck, verteidigte mit seinen Bosniaken die gefährdeten

Grenzstädte gegen die aufständischen Polen. Er soll auch die Einrichtung des

Lehrerseminars Lyck angeregt haben (1800-1803 und 1902-1926). Die Stadt Lyck

errichtete dem General zu Ehren ein Denkmal. Während der Kriegsjahre 1806/1812

erlebte die Stadt drückende Truppendurchzüge und Einquartierungen. 1831, 1844,

1853 forderte die Cholera in der Stadt jedesmal mehrere hundert Menschenleben.

1853 wurde die katholische Kirche, 1859 die Synagoge erbaut. Eine lebhafte

Aufwärtsentwicklung setzte aber erst nach dem Anschluß an die Südbahn 1868, mit

Prostken 1870 ein. Die Einwohnerzahl stieg von 3.898 (1850) auf 13.428 (1910).

Handel und Wandel hatten sich stark vermehrt. Maschinenfabriken,

Holzschneidemühlen, Ziegeleien, Brauereien und andere industrielle Unternehmen

gewannen an Bedeutung. Da in Lyck auch mehrere Schulen aller Art, Behörden,

Banken, Zeitungen bestanden, wurde es wegen seiner wirtschaftlichen und

kulturellen Bedeutung als die „Hauptstadt Masurens" angesehen. Der Erste

Weltkrieg brachte erhebliche Rückschläge, 1914/1915 wurde die Stadt dreimal von

den Russen besetzt und zu 45 v. H. zerstört. Auch das Kreisgebiet erlitt viele

Verluste. Mehr als 100 Heldenfriedhöfe, es sei nur die Höhe Bunelka genannt,

zeugen von den schweren Kämpfen und Verlusten. Bei der Abstimmung am 11. Juli

1920 wurden 8.339 (im Kreise 36.534) deutsche Stimmen und sieben (im Kreise 44)

polnische Stimmen abgegeben. Nach dem Wiederaufbau der Stadt setzte eine

allmähliche Aufwärtsentwicklung ein. Der gewinnbringende Grenzverkehr fiel fort.

Es entwickelte sich ein beachtlicher Getreide-, Leder- und Viehhandel. Bedeutung

gewannen die Sägewerke und Möbelfabriken. In den dreißiger Jahren hatten die

Lycker Teppichknüpferei und die Kreisweberei einen guten Ruf. 1929 wurden

Stadtgebiet und Bewohnerzahl vergrößert, als die „Domäne", d. h. die Lyckinsel

mit dem Schloß, der Borrekwald und der Lycksee, eingemeindet wurden. 1939 hatte

Lyck 16.500 Einwohner. Im September 1939 war die Stadt ein großes

Durchgangslager. Als 1945 die Russen nördlich und südlich des Kreises die

deutsche Front durchbrachen und der Kreis Lyck dadurch abgeschnitten zu werden

drohte, mußte er am 21./23. Januar 1945 kampflos geräumt und dem Feind belassen

werden. Seit Mai 1945 gehört er zum polnisch besetzten Teil Ostpreußens.

In Lyck wurden am 8.

Juni 1756 der gänzlich erblindete Historiker Ludwig v. Baczko (+ Königsberg

1823), am 17. März 1926 der Schriftsteller Siegfried Lenz geboren. In dem in der

Nähe der Stadt Lyck gelegenen Forsthaus Sybba

haben die beiden Erzähler Fritz und Richard Skowronnek ihre Kindheit verlebt.

Das Dorf ist ein beliebter Ausflugsort. Malleten (Malleczewen) ist der

Geburtsort des am 11. August 1884 geborenen Schriftstellers Fritz Reck (+ KZ

Dachau 1945). Das am Lyckfluß und unweit der polnischen Grenze gelegene Dorf

Prostken ist allgemein als Endstation der Südbahn bekannt. Der Ort erinnert auch

an ein geschichtliches Ereignis. Am 18. Oktober 1656 fand bei Prostken eine

Schlacht statt, in der die Polen und Tataren die preußischen und schwedischen

Truppen besiegten und danach das südliche und östliche Ostpreußen bis Ragnit

hinauf plündernd, brennend und mordend bis zum Frühjahr 1657 durchzogen. Dabei

kamen 23.000 Menschen um, und 34.000 wurden in die Gefangenschaft geschleppt.

Gleichfalls am Lyckfluß liegt das

Kirchdorf Scharfenrade (Ostrokollen) mit einer 1667 erbauten und 1933

restaurierten dreischiffigen Holzkirche in Bohlenwandbau auf Feldsteinsockel,

sie ist außen und innen mit Brettern verschalt und gehört zu den seltensten

Holzkirchen Ostpreußens.

In Dreimühlen (Kallinowen) wirkte 1780/1798 der

Pfarrer Michael Pogorzelski, den Krüppelvater Braun „ein urwüchsiges Original

Masurens" genannt hat, der tatsächlich ein geistig hochstehender Geistlicher

war. Sein Vorgänger Bernhard Rostock (1730/1759) ist der Dichter des in

Masuren beliebten geistlichen

Volksliedes: „Das Feld ist weiß, der Ähren Häupter neigen sich." Das Kirchdorf

Stradaunen am südlichsten Zipfel des Laschmiedensees hat eine 1736/1738 erbaute,

chorlose Feldsteinkirche. In herzoglicher Zeit stand hier ein „Schloß", der

Verwaltungssitz des Amtes Stradaunen.

Das landschaftlich reizvoll

gelegene Kirchdorf Fließdorf (Jucha) war durch seine jährlich abgehaltenen Vieh-

und Pferdemärkte bekannt. Die Kirche war jahrhundertelang ein vielbesuchter

Wallfahrtsort. Sie war um 1585 erbaut, die geschnitzte Kanzel von 1574, der

Altar „wie die meisten masurischen dieser Zeit noch in Schreinform" von 1591.

In dem zwischen drei Seen gelegenen Kirchdorf Klaussen

wurde 1851 eine meteorologische Wetterstation eingerichtet, die durch ihre

jahrelangen Beobachtungen der Wisssenchaft wertvolle Dienste geleistet hat.

Skomanten (Skomentnen), das an den Sudauerführer Skomand in der Landschaft

Grasima (östlich Lyck) erinnert, ist bekannt geworden durch den in einem Tongefäß gefundenen

Silberschatz (Halskette mit kreuzförmigen Anhängern, je zwei Hufeisenfibeln und

Armspiralen) des 12./13. Jahrhunderts

Patenschaftsträger für den Kreis Lyck

ist die Stadt Hagen (Westf).

|

Quellen:

Karte: Kreisgemeinschaft Lyck;

Bild und Wappen: Archivmaterial;

Text: Guttzeit: Ostpreußen in 1440 Bildern, Verlag Rautenberg, 1972-1996,

Seite 71 |

weitere Informationen:

Die Winterschlacht in Masuren 7. - 21. Februar 1915;

"Die Herkunft von Ortsnamen im Kreis Lyck" - Hagen-Lycker Brief 1998, Seite

119-123;

"500 Jahre Borschimmen" - - Hagen-Lycker Brief 2003, Seite 31-32 und 37-40;

"Die Apotheken im Kreise Lyck" - Hagen-Lycker Brief 2003, Seite 85-100;

"Else Erbe, Schriftstellerin aus Lyck" - Hagen-Lycker Brief 2003, Seite 101-108

|